解決志向で人と関わりあうことによって、人と人の関係性が良好で協力しあう関係になります。ぼくはこの解決志向の特徴が大好きです。1番好きかも。

解決志向というコンセプトに共感し、解決志向だからこそ至ることのできる「ありたい姿」を目指すリーダーにとって、実践からの学びがゴールへ近づく一番の近道になります。

中でも組織風土改善の実践から得られた学びは大きなものがありました。

組織を扱った取り組みということもあって、1対1のカウンセリングとの違いが分かりやすく浮き彫りになったし、組織の中にいる人が解決志向を実践する上でのヒントがたくさん詰まっていると思います。

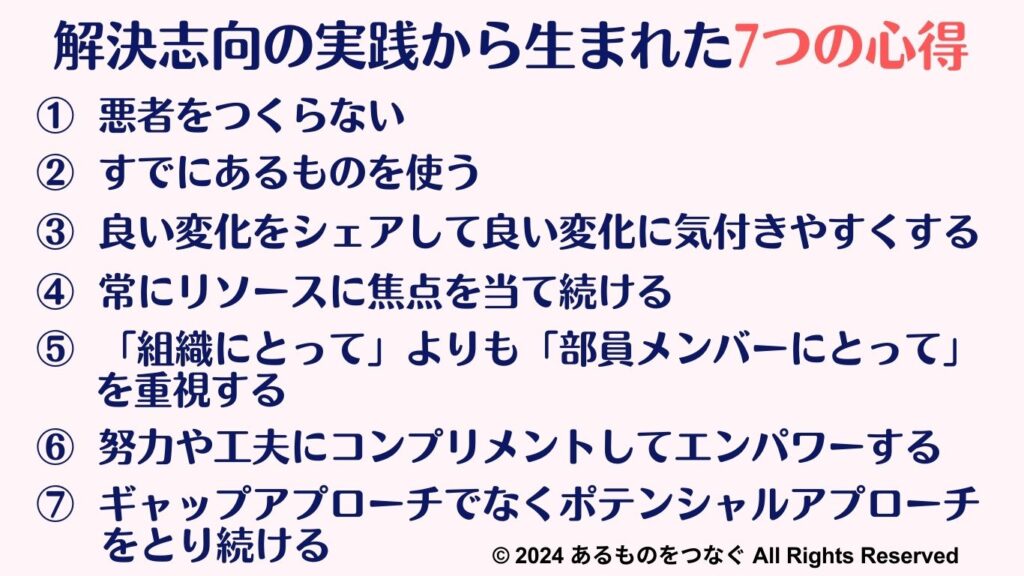

解決志向実践のヒントを7つの心得としてまとめたので下記に紹介します。

それでは1つずつ説明していきましょう。

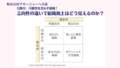

① 悪者をつくらない

前記事の「解決志向を組織風土改善でどう活かすか」でお伝えしたことになりますが、組織風土改善をするときに、問題解決型で進めると犯人さがしになってしまいます。

こうなると、メンバー間のコミュニケーションはギクシャクして本来の目的である風土改善が悪化しています可能性があります。

組織風土改善の取り組みを進める前に、「このやり方は悪者をつくらないか?」とチェックしてみましょう。

② すでにあるものを使う

組織風土改善は、直接業績につながりにくいです。新しい取り組みとして新たに会議体を作ることになると、旗振り役のリーダーも組織メンバーも時間や手間のやりくりが大変になって長続きしません。

だから効率よくやったほうがいいです。

例えば、すでにあるPDCAの仕組みを活用することをおすすめします。すでにやっている週次ミーティングとか、月次ミーティングとかですね。

解決志向をベースとした組織風土改善の企画や進め方については、別記事でご紹介します。

③ 良い変化をシェアして良い変化に気付きやすくする

風土が悪い組織では、多くのメンバーが「風土が悪い」と話します。「風土が悪い」とすら言えない、劣悪な組織もあるかもしれません。

こうした「風土が悪い」という観念を持っている組織では、まずこの観念を揺らがせる必要があります。「いやいや、よ〜くみたら良いとこだってあるよ」と。

組織は複数の人の集まりです。おおざっぱですが、組織風土は人と人の関わりの総和です。だから、人と人の間で起こっているをことをつぶさに観ていけば、そこには良いことも悪いこともあります。

悪いところばかり目立ってしまっているのだとすれば、良いところも見せてあげましょう。そうすることで、「まったく悪いわけじゃないんだ、良いところだってあるんだ」と認識が少し変化します。

こうした良い変化をシェアし続けることで良い変化への知覚力が高まり、良い変化が増えやすくなります。

④ 常にリソースに焦点を当て続ける

この姿勢が最も大切といっても過言ではないです。ぼくらは問題志向に慣れているので、つい足りないところや出来てないところに焦点があたってしまいます。

大変で困難なことがあったとしても、解決志向のコンセプトで組織運営するならリソースに焦点を当て続けましょう。

⑤ 「組織にとって」よりも「部員メンバーにとって」を重視する

部員メンバーがその気になって動いてくれるには、メンバー一人ひとりにとってメリットがないといけません。組織目標よりメンバーのメリットが先です。

まずは、やろうとしていることがメンバーにとって良いことか。次に、それを組織の業績向上にどのようにつなげたらよいか、の順で考えます。

解決志向の組織風土改善事例では、メンバー一人ひとりに役立ったコミュニケーションを増やせば、組織目標を達成できるという道筋を部員に示して進めていきました。

このように解決志向の道筋をつくっていくことが大切です。

⑥ 努力や工夫にコンプリメントしてエンパワーする

良い変化は一時的ではダメで、続いてこそ風土改善や目標達成につながります。メンバー一人ひとりが良い変化を続けていくには、コンプリメント(労い・賞賛)される機会が大事です。

コンプリメントにはダイレクトコンプリメント、インダイレクトコンプリメント、セルフコンプリメントの3つがありますが、別の機会に説明します。

⑦ ギャップアプローチでなくポテンシャルアプローチをとり続ける

ギャップアプローチとは、ゴール(ありたい姿)があって、現状(いま)があって、その間のギャップをどう埋めていくかという取り組み方。

だから、ゴールへいくためには何が足りないのか?何が問題なのか?という発想になります。

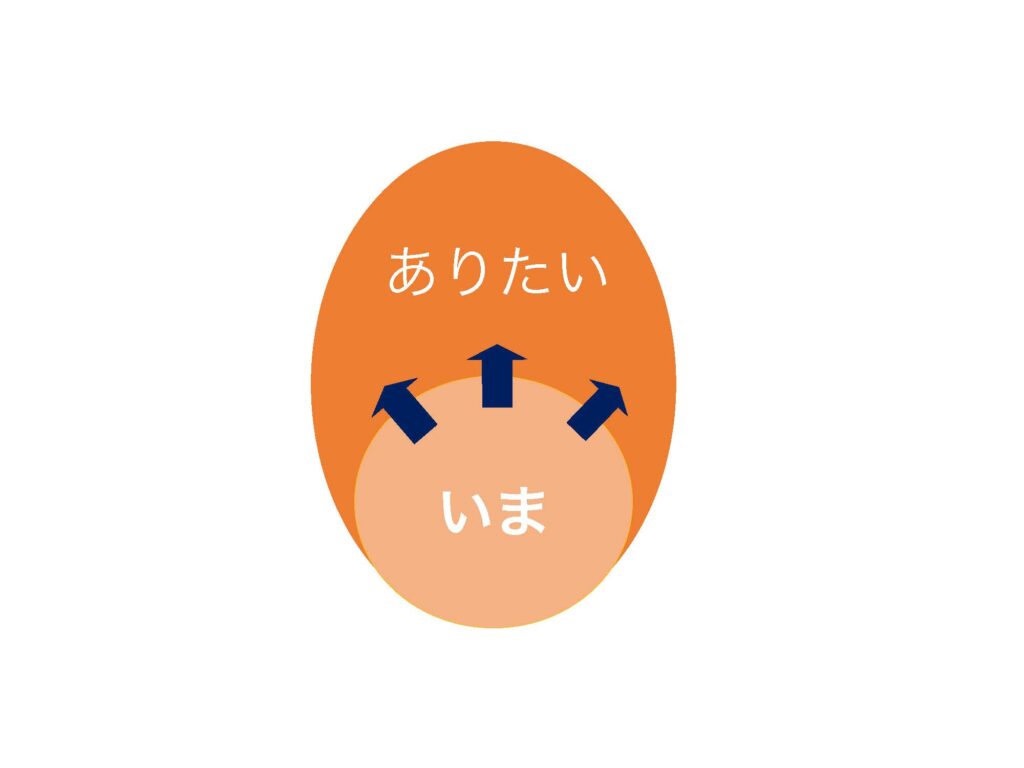

一方で、ポテンシャルアプローチとは、下記のように現状(いま)があって、ゴール(ありたい姿)に向かって可能なところから広げていく取り組み方です。

つまり、現状あるものを使って、どうやってゴールへ向かえるか?という発想です。

このときの「あるもの」とは、組織がもっている様々な「リソース」や、人がもっているスキルのような「能力」もあれば、興味関心のようにふわっとした「意欲」もあります。これらがポテンシャルとなります。

このポテンシャルを活用していってありたい姿へ近づいていきます。

ギャップアプローチもポテンシャルアプローチも必要なのですが、組織風土改善では圧倒的にポテンシャルアプローチをとるべきです。