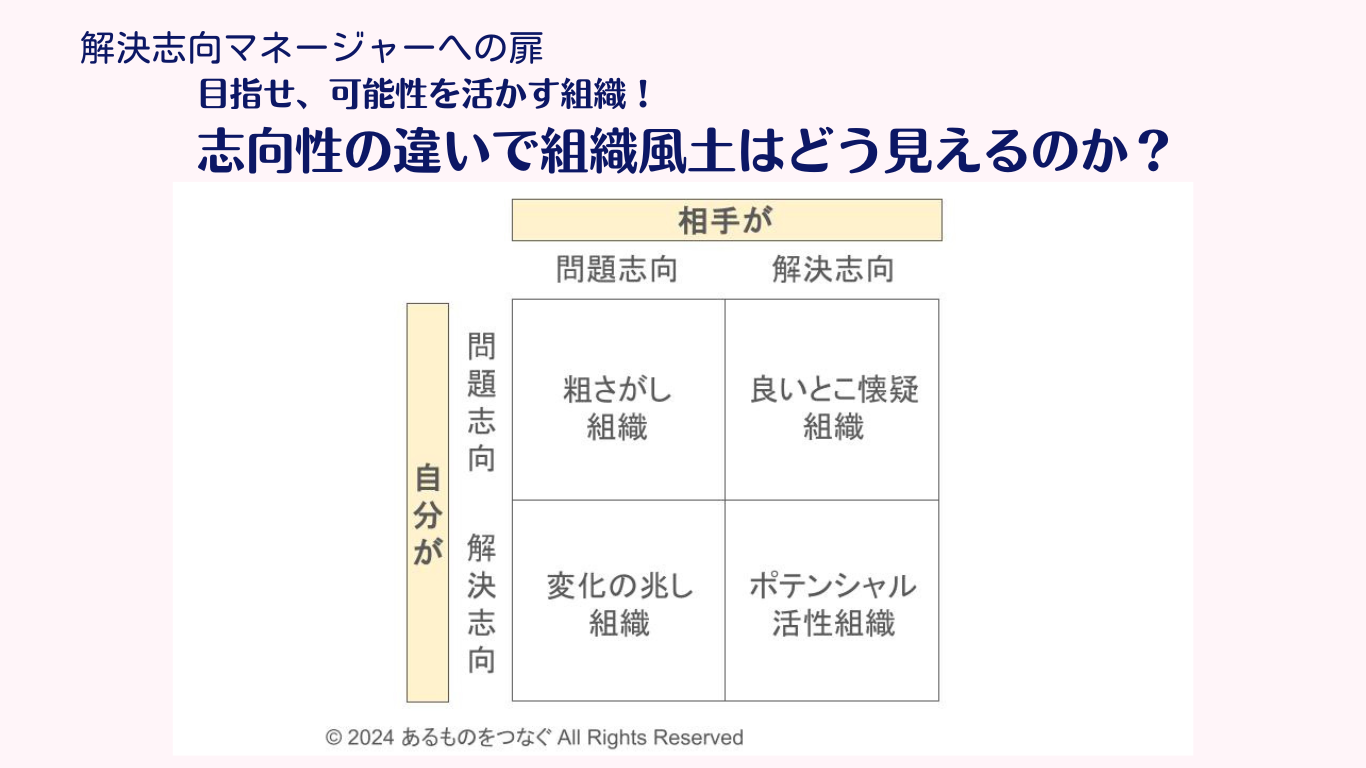

志向性の違いで組織風土の見え方はどう変わるのか?

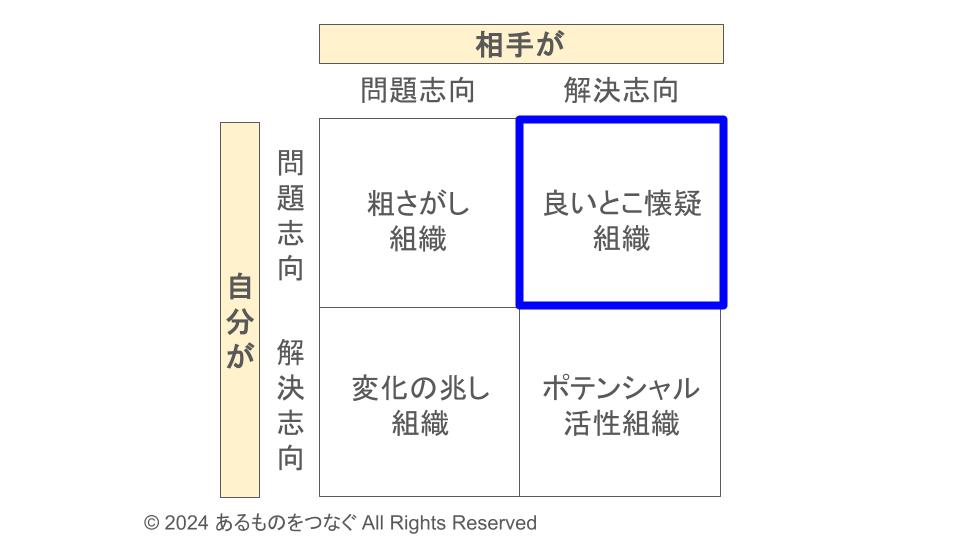

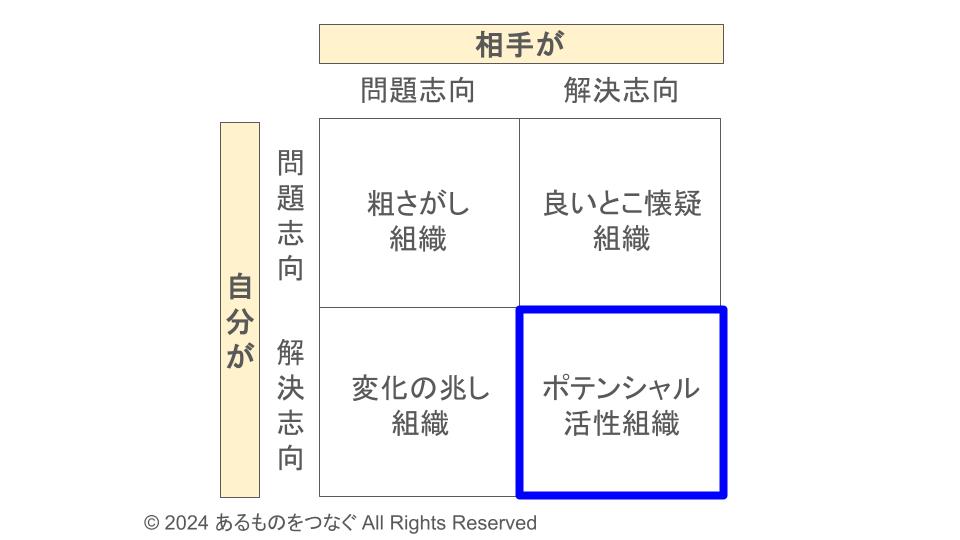

上図のマトリクスを見てください。

たとえば、あなたが組織風土改善を任されたとします。左軸の「自分が」があなたです。あなたが問題志向か解決志向かで組織の見え方は変わります。同時に相手も問題志向の場合と解決志向の場合があります。その組み合わせがこのマトリクスです。

もし、あなたが解決志向のコンセプトで組織風土改善に取り組むときには、自分と相手の志向性をこのように可視化して把握しておくことは大事です。

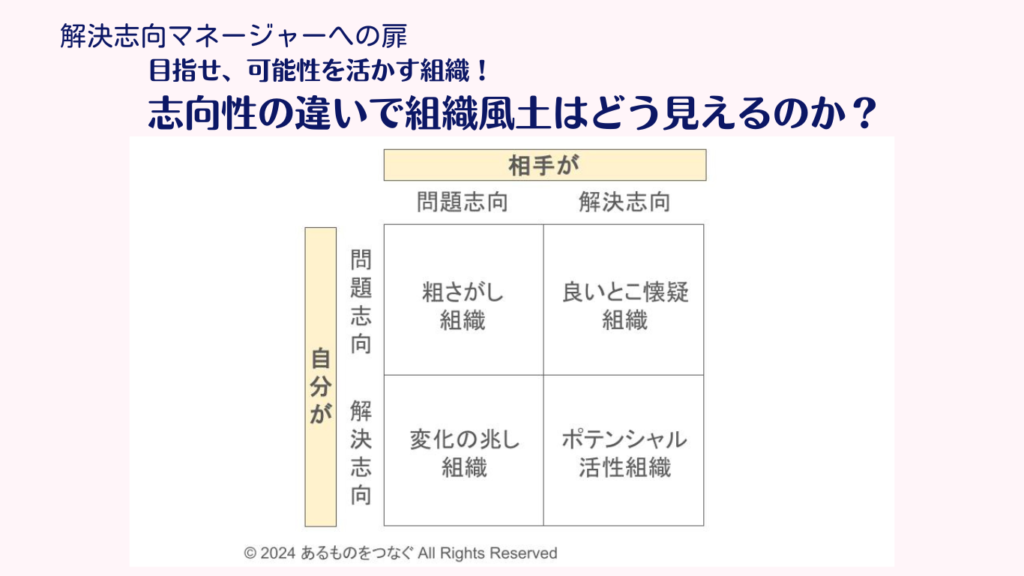

粗さがし組織:自分が問題志向で相手も問題志向の場合

風土改善を進めるあなたが問題志向の場合、そして組織メンバーである相手も問題志向だとします。組織の何か(誰か)が悪いという発想で組織を見ています。

あなたはまず問題の原因を探ろうとします。

「うちの組織のどこが問題で何が原因なんだろうか」

問題の原因を探っている過程で人の問題であることが明らかになるとします。多くの人が「あの人が問題の原因だ」と言うのです。

さて、このことが組織の中でオープンにされたとき、この組織の行方はどうなるでしょうか。きっと望まざる結果になるのではないでしょうか。これが組織風土改善を問題志向で進めた時の副作用です。

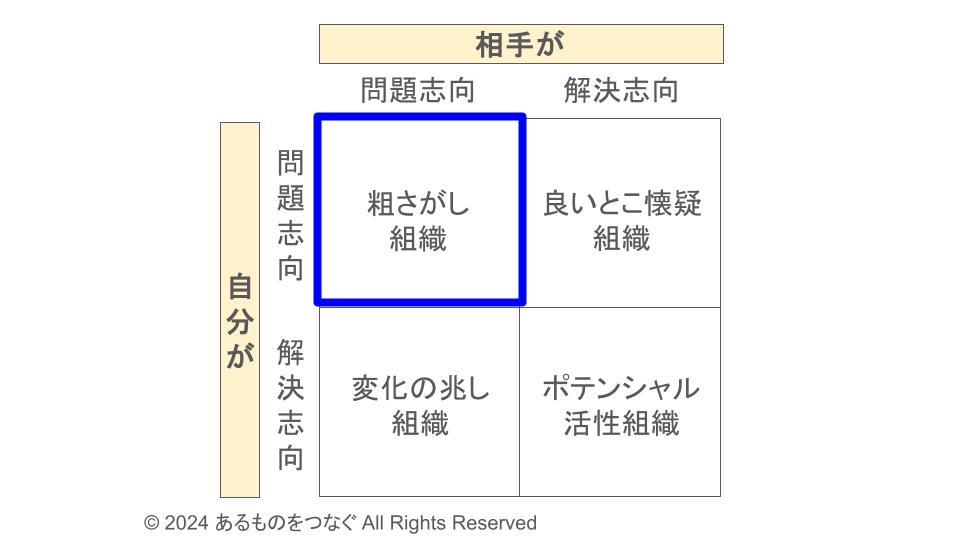

変化の兆し組織:自分が解決志向で相手が問題志向の場合

今度は、あなたが解決志向で風土改善に取り組むとします。風土改善に向かうための手がかりがあると信じています。一方、相手は問題志向です。つまり組織メンバーである相手は組織の何か(誰か)が悪いという発想で組織を見ています。

この場合、風土改善を進める側が解決志向ですから、組織の中のすでにある良いコミュニケーションや関わり(変化の兆し)を見つけて、メンバーに共有するアプローチもとれます。「ちゃんとお互いがうまくやれているところあるよ」と。

このような変化の兆しを見つけて増やしていくことができれば、メンバーの組織に対する見方やメンバー同士の関わり方も変化していきます。

これはぼくが実際に実装して成果のあったやり方なのですが、一点注意が必要です。下記で補足しましょう。

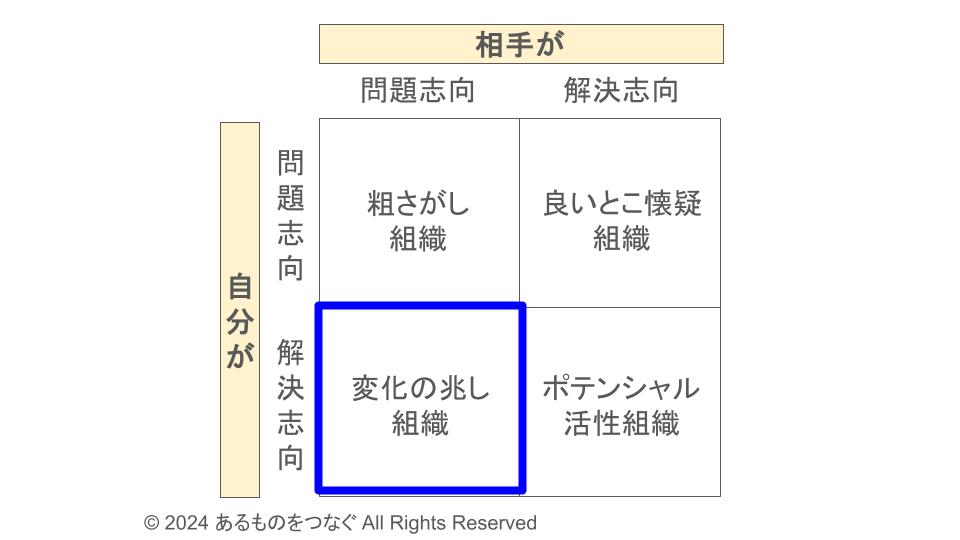

良いとこ懐疑組織:自分が解決志向で相手が問題志向の場合

相手が問題志向ということは、相手の立場にたつと「自分が問題志向」という見え方になります。つまり相手からの見え方は、「自分が問題志向で相手が解決志向」だということです。こういう場合は良いところに懐疑的なんです。

この場合、いくらうまくいっているコミュニケーションや関わりを示されたとしても、メンバーは何か腑に落ちない状態になります。ぜったいに問題というものがあると思っているし、その問題を解消しないことにキモチ悪さを感じてしまうんです。

「なんか本当の問題に目をつぶって良いところばかり見ようとしている。臭いものにはフタをする、っていうことなのか!」

このように解決志向の進め方に対して懐疑的になってしまうメンバーも現れます。どうしたらよいのでしょうか?

「いやいや、そうじゃないよ。解決志向っていうのは良いところを増やすんだよ。それによって問題も解消されていくんだよ。決して問題を無視しているわけじゃないよ」

なんて言葉を重ねて説明しても、相手は納得しないと思います。これでは、解決志向はソリューションフォーカス(解決への焦点化)のはずが、ソリューションフォースト(解決の強制)になってしまいます。強制はダメですね。

これには万能の答えないとおもうんですけど、過去2つの方法を試してうまくいったので共有しますね。

良いとこ懐疑組織からポテンシャル活性化組織へ

1つ目は、自分が目指したい組織の姿(イメージ)を使ったアプローチです。自分に下記の質問をしてみます。

「自分達が風土改善できたとしたらどんな組織になっているか。そのような組織だったら、こうした懐疑的な声にどのように向き合っていくだろうか?」

このように自問しながら、自分たちなりの向き合う姿勢や対処の仕方を探るとよいでしょう。あなたが目指す理想的な組織風土が、きっと答えをだしてくれるはずです。

2つ目は風土改善を解決志向で進めた場合と問題志向で進めた場合、この2つの解決像を想像してもらい、メンバー全員でどちらにするか選択してもらいます。

うまくいっているコミュニケーションや関わりを増やしていく解決志向の取り組みでは、メンバーが良いところに気づきやすくなって、メンバー同士がお互い助け合うイメージができるかもしれません。

風土が悪くなっている原因を分析して排除していく問題解決志向の取り組みでは、問題解決の過程で原因が人にフォーカスされることで悪者がつくられ、風土が悪化するイメージがされるかもしれない。

両方のメリットとデメリットをあらかじめ用意して共有したうえでメンバーに決めてもらえばいいと思います。

このように解決志向の場合、問題志向の場合、その先のイメージを想像してもらって納得のいくやり方を決めていきます。

ポテンシャル活性化組織:自分も相手も解決志向の場合

最終的に自分も含めメンバーも解決志向アプローチによる組織風土改善に納得すれば、組織が持っているポテンシャルを最大化できる機会となります。

ただし、このポテンシャル活性組織を維持していくには、「解決志向のふりかえり」が仕組みとして定着している必要があります。「解決志向のふりかえり」は他のブログ記事に記載していますのでご参照ください。