解決志向の働き方のポイント

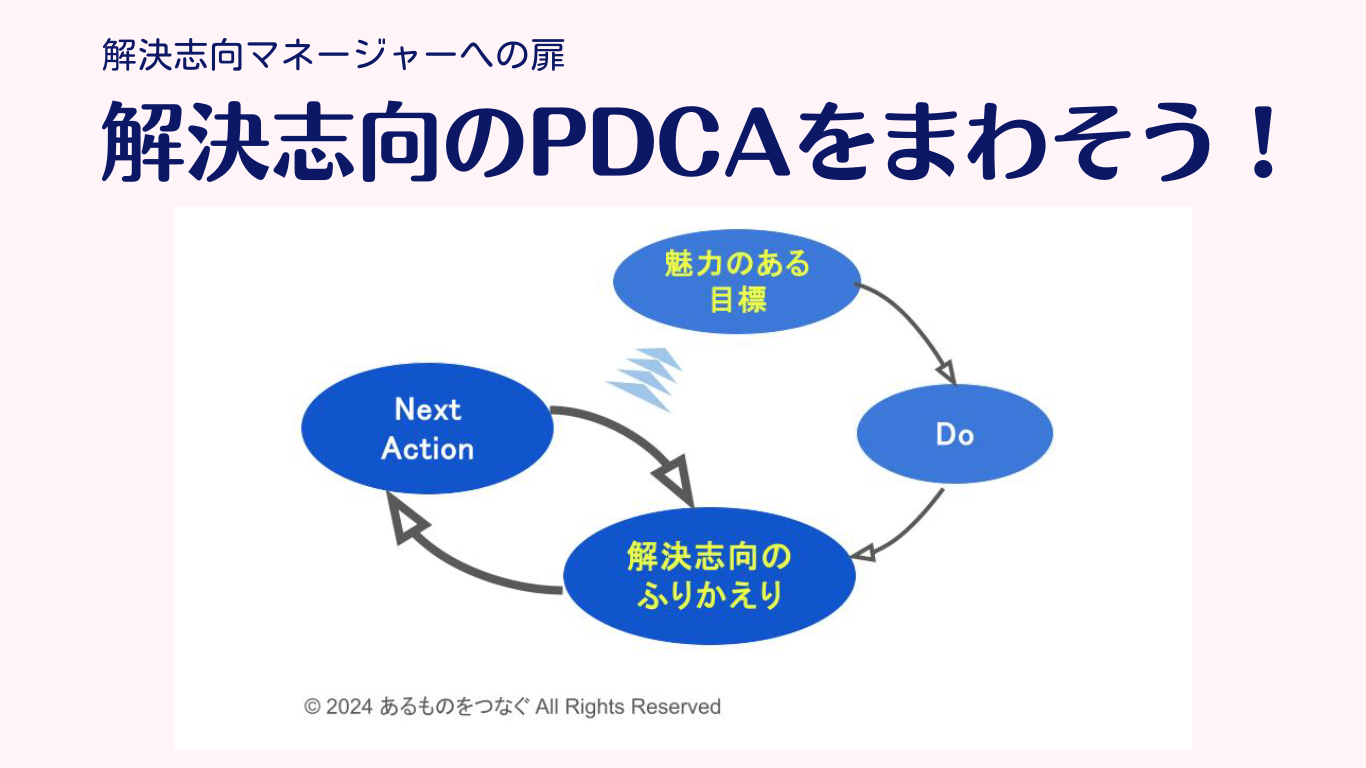

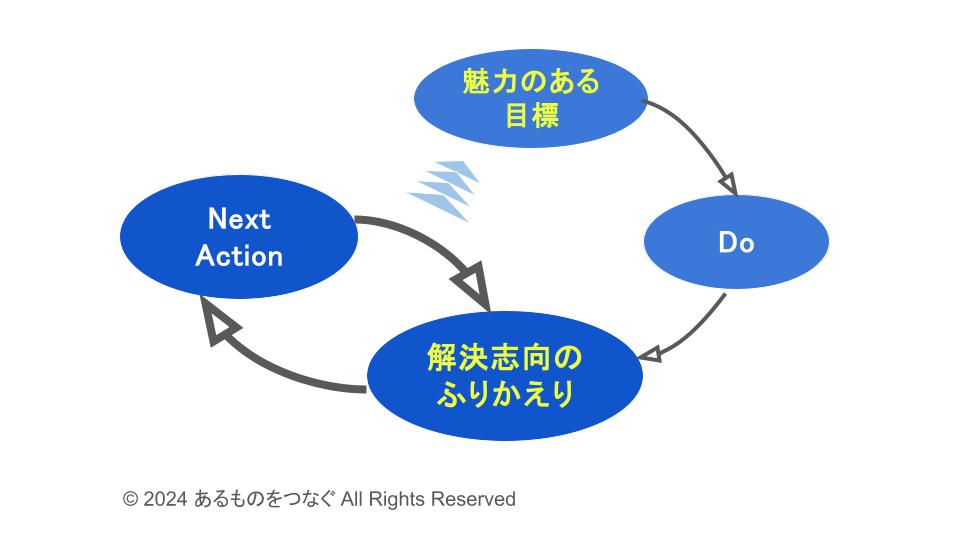

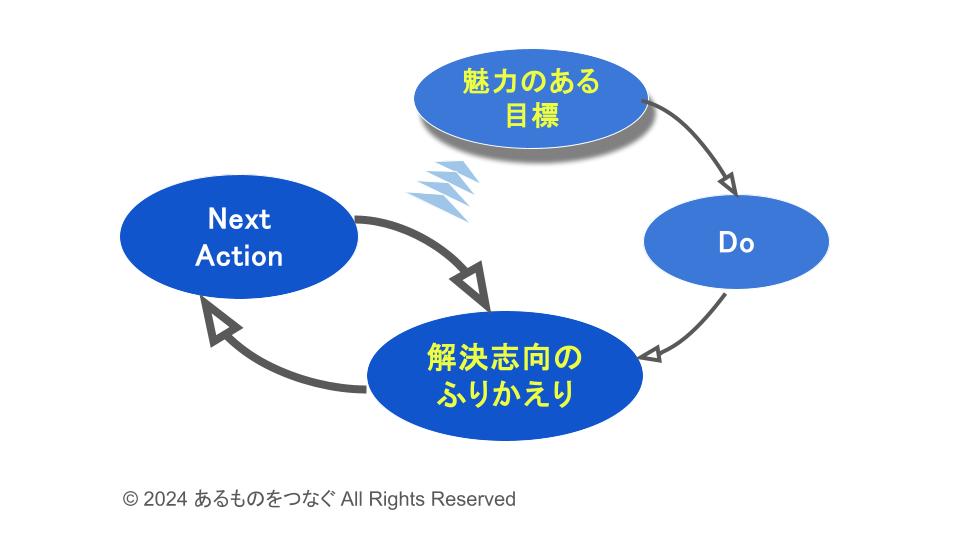

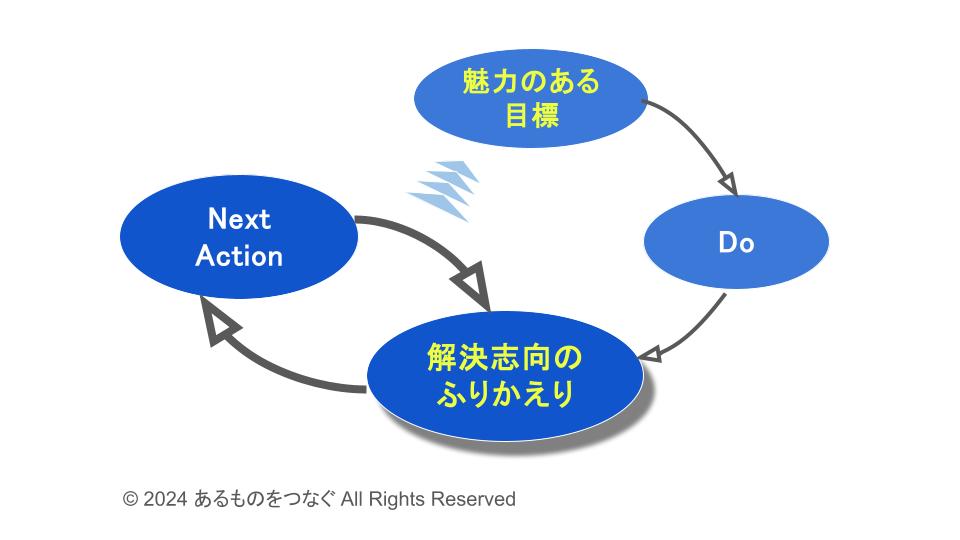

解決志向の働き方を定着させるためのポイントは、Plan(計画)-Do(実行)-Check(検証)-Action(次の行動)(以下、PDCA)のサイクルをちょこっと見直すことです。

大げさなことをする必要はないんです。解決志向の良いところは、小さな変化を期待する成果につなげていくところですから。

解決志向の働き方のポイントは2つです。

1.その人にとって魅力のある目標をつくる

2.解決志向のふりかえりをする

その人にとって魅力のある目標をつくる

魅力のある目標は、従来のPDCAでいうとPlan(計画)です。

いまメンバーが抱えている目標に、メンバーにとって魅力的なところはありますか?

魅力的とは、大切に感じているところ、興味・関心のあるところ、好きなところ、楽しいところ、得するところ、将来性のあるところ、成長できるところ、心地良いところ、安心できるところetc.です。

「メンバーにとって」というところが超大事です。他の人には魅力的ではないけれど、その人にとっては魅力的なところです。極めて個人的な関心です。

だから、魅力的な目標設定をするときは、この個人的な関心ごとを知る必要があります。日頃からメンバー一人ひとりが何を大切に仕事をしているのか観察しましょう。

メンバーが何を大切にして働いているか確認できたら、それをあなたの基準や常識で良いとか悪いとか評価してはいけません。ココ、かなり大事です。相手志向に立って、メンバーが関心があるんだなあ、大切にしているんだなあと知ることに留めます。

これらを踏まえて、何を魅力点として、どんな目標(仕事)を各メンバーに担ってもらうか決めていきます。そして、目標設定の話し合いの時にすり合わせていきます。

すでに目標を持って仕事を進めている場合は、今の仕事の進め方の様子を観て、何に関心を持っているのか、何を大切にしながら仕事を進めているのか様子を観察してください。今の目標を修正しても良いですし、次の目標に活かすことを考えてもよいでしょう。

魅力のある目標は、目標そのものがメンバーを前のめりにするドライバーになります。

解決志向のふりかえりをする

解決志向のふりかえりは、従来のPDCAでいうとCheck(検証)です。

従来のCheckの発想は、「ココまでしかできなかった」です。出来なかったこと、つまり欠損しているところに焦点を当てた発想です。問題志向の発想ですね。

一方、解決志向のふりかえりは、「ココまでできた」となります。出来なかったことではなく、何が出来て、どうやって出来たのかをふりかえります。たとえば、どんなリソースが役立ったのか、どんな工夫や努力をしたのか、今後に役立ちそうな発見はどんなことがあったか、などです。

このようにして、従来のCheckではスルーされがちな「出来たこと」に焦点を当てた対話をメンバーとします。そして次の課題解決のためのリソース発見につなげます。

解決志向のふりかえりで、もう一つ大切なことがあります。それは、メンバーが自分なりに考えて行動を起こしたことへの労いや賞賛です。解決志向アプローチではコンプリメントと言います。このコンプリメントをしっかり伝えることで、次の行動を起こしていく意欲につながっていきます。エンパワメントされるんですね。

大事なことなので留意すべき点を述べます。「メンバーが自分なりに考えて行動したこと」は、組織や会社の目標と関係あればなお良いですが、関係なくてもいいんです。極論したら何でもいいんです。相手志向で相手なりに考えたこと、行動したことを尊重します。

なぜかというと、コンプリメントによるエンパワメント(チカラづけ)は自己効力感(自己可能感ともいう。自分の可能性に対する認知「なんかできそう」)を高めることを目的としているからです。

だから雑談の中でコンプリメントできることも多いです。母親として家族にしてあげたことを話してくれたら「仕事でも忙しいのにすごいね、とても家族思いだね」と労い賞賛することもできます。コンプリメントできる機会はそこら中にあるので、アンテナを張って待ち構えましょう。

解決志向のふりかえりを継続する

このようなふりかえりを継続することで、メンバーは自分の能力や周囲のリソースに気づきやすくなります。自信も生まれてきます。

こうしてプラス面について考えた後でマイナス面の問題に焦点を当てていくことで、問題に対処していく心構えもできてきます。いきなり問題に焦点を当てるよりは抵抗感が軽減されます。

解決志向のふりかえりは、出来たことが先、出来なかったことは後、の順番が大事です。

ただ、部下がトラブルや問題に困っていて早く上司に共有したいときは、最初に部下のキモチを受け止めつつ問題についてしっかり聞いてあげましょう。

その中でも対処したことを聞いてあげて労った上で一緒に解決策を考えてあげてください。

メンバーと協力関係をつくる手がかりも参考にしてみてください。